一、认识肝吸虫

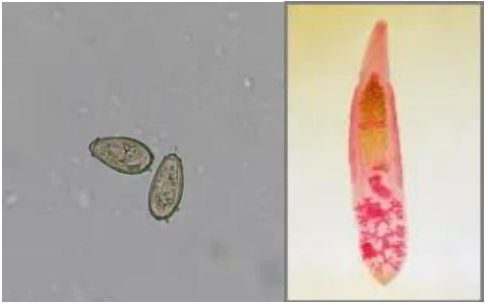

肝吸虫,学名华支睾吸虫(Clonorchis sinensis),是一种寄生在人类和动物肝胆管内的扁形蠕虫。

二、生命周期:螺、鱼虾与人类的“三角关系”

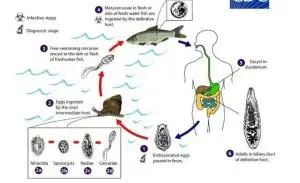

肝吸虫的生命周期复杂,需经历多个宿主:

1. 虫卵入水:感染者的粪便排出虫卵,若进入淡水环境,会被第一中间宿主——螺类(如豆螺)吞食。

2. 螺体内的蜕变:虫卵在螺体内发育为尾蚴,随后逸出并侵入第二中间宿主——淡水鱼虾(如草鱼、鲫鱼、麦穗鱼等),形成具有感染性的囊蚴。

3. 终末宿主感染:人类因生食或半生食含囊蚴的鱼虾而感染。囊蚴在肠道脱壳,幼虫逆流至肝胆管定居,约1个月发育为成虫,寿命可达20-30年。

三、感染途径:藏在“美味”中的风险

肝吸虫感染与饮食习惯密切相关:

1、生食鱼生/刺身:广东、广西等地的“鱼生粥”“凉拌鱼片”,东北的“生鱼佐酒”习俗。

2、半熟烹饪:醉虾、腌鱼、烤鱼等未彻底加热的料理。

3、交叉污染:砧板、刀具接触生鱼后未清洗,污染其他食物。

注意:酱油、醋、芥末等无法杀死囊蚴,冷冻(-20℃至少24小时)可降低风险,但彻底煮熟(中心温度达75℃)才是最可靠的防护!

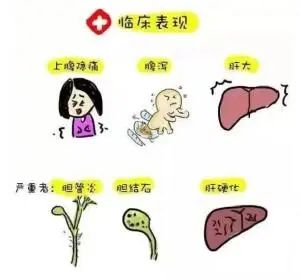

四、症状:从隐匿到致命的威胁

感染初期可能无症状,但随着虫体增多,危害逐渐显现:

1、急性期(罕见):发热、腹痛、腹泻、肝区压痛。

2、慢性期:

- 虫体阻塞胆管:黄疸、胆结石、胆囊炎。

- 长期刺激:胆管纤维化、肝硬化,甚至诱发胆管癌

- 儿童感染可能导致发育迟缓、营养不良。

五、预防:切断传播链

1. 改变饮食习惯:避免生食淡水鱼虾,推广彻底加热的烹饪方式。

2. 加强卫生宣传:在流行区普及肝吸虫知识,尤其针对儿童和青少年。

3. 管理粪便污染:禁止向淡水区域随意排放未经处理的粪便。

4. 定期筛查:高发地区居民建议每年进行寄生虫检查。

小贴士:如何安全享用鱼虾?

1、购买养殖鱼虾时选择正规渠道(部分养殖场已控制肝吸虫)。

2、海鱼通常无肝吸虫风险,但需警惕异尖线虫等其他寄生虫。

3、家庭处理鱼虾后,及时用沸水烫洗厨具。

* 部分图片来源网络,非商业用途,仅作为科普传播素材。若有侵权,请联系删除。*

作者:微生物检验检测所 汪颖

|