在科技日新月异的今天,放射技术在我国各行各业的应用愈加广泛。从医疗机构中的放射诊疗,到工业领域的探伤、辐照加工,再到科研中的核物理实验,电离辐射正悄然融入我们生活的多个角落。

与此同时,越来越多的放射工作人员默默坚守在一线,守护着人民健康与社会发展。但你知道吗?在这份光荣的背后,也潜藏着一种“隐形杀手”——放射性白内障。

一、什么是放射性白内障?

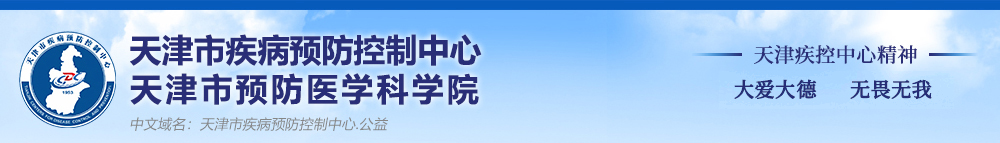

当眼睛长时间暴露在X射线、γ射线、中子及高能β射线等电离辐射下,晶状体前囊下的上皮细胞生发区会受到损伤。这些细胞负责维持晶状体的清澈与健康,但在射线的作用下,细胞核会发生染色体畸变、碎裂甚至死亡,细胞代谢功能也遭到严重破坏。此外,电离辐射还能在细胞内产生大量“自由基”——这些“捣蛋分子”会破坏细胞的正常结构和功能,使晶状体逐渐出现混浊斑点。随着损伤积累,混浊区域逐渐扩大,最终演变为白内障,严重影响视力。

二、临床表现有哪些?

放射性白内障的临床经过可分为四个阶段:

初期:在晶状体后囊出现数个粉末状混浊小点,或呈白色、灰色,或呈金色、虹彩色,后囊下的皮质内有小空泡。这个阶段不引起视力损害。

中期:经过一段时间,后囊下皮质的细点状混浊逐渐增多,聚积形成环状混浊,小空泡及细微线状混浊散在其中。此时,尽管视力仍然保持在一定范围内,但一些患者可能会开始感到视力模糊,细小的线状混浊可能影响患者的对比敏感度和视觉清晰度,但通常视力下降尚不严重。

晚期:时间更长,后囊下的混浊更多,渐次形成盘状,外形不规则。盘状混浊的外围有散在的小点状混浊。这种混浊区渐向赤道方向及前面扩大。最后晶状体全部混浊,看不出前3个阶段的晶状体改变,不能和老年性白内障鉴别。此时,患者的视力可能显著下降,特别是在日常活动如阅读和驾驶时可能会感到困难。

末期:晶状体完全混浊,视力严重障碍。

三、如何诊断?

放射性白内障的诊断主要依据以下几点:

有放射线接触史;

眼晶状体受到急、慢性外照射后剂量要超过1Gy(含1Gy);

经过一定时间的潜伏期(1年至数十年不等),在晶状体的后极后囊下皮质内出现混浊并逐渐发展为具有放射性白内障的形态特点;

排除其它非放射性因素所致的白内障,并结合个人健康档案进行综合分析,方可诊断为放射性白内障。

四、我们该如何预防?

在工作场所利用有效的放射防护设施和措施,将放射工作人员的受照剂量控制在不超过国家标准规定的剂量限值。

为了防止眼晶状体受辐射损伤,直接暴露在电离辐射工作环境中的放射工作人员宜配戴铅防护眼镜,以增加眼部的辐射防护,减少辐射对眼睛的直接伤害。

上岗前体格检查,如发现先天性发育性白内障、并发性白内障、早老性白内障及其他原因所致的白内障,不宜在电离辐射现场工作。

就业后每年进行眼部检查,如确诊为放射性白内障,应调离岗位,不宜再从事接触电离辐射的工作。

总之,放射性白内障是一种需要引起重视的眼病,特别是对于长期接触辐射的人群,如放射科医生、核工业工作者等。了解其病因、临床表现和防治方法,有助于我们更好地保护眼睛健康,远离这一隐形的视力杀手。

在这个职业病防治法宣传周,让我们一起守护好这双发现美、感受世界的“睛”灵之窗,防患于未然,健康“职”行每一天!

*部分图片来源网络,非商业用途,仅作为科普传播素材。若有侵权,请联系删除。*

作者:职业所放射防护科 娄贺仁

|